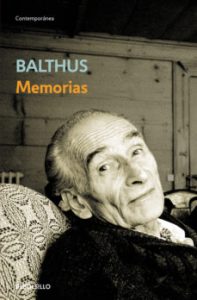

En “Memorias” Balthus confesó los secretos que yacen bajo la belleza en sus distintas formas

Por Víctor Daniel López < VDL >

Twitter @vicdanlop

“Todo converge y se relaciona. Al final nos queda la inmensa belleza del mundo, que se nos brinda con su juventud, su esplendor vibrante, intacto.”

Balthus fue el pintor que lograba hablar con Dios cada vez que plasmaba colores en una tela en blanco, colores al óleo o al temple con los que reflejaba la vida de los hombres, la belleza de la naturaleza, la fugacidad del instante, así como la eternidad de la luz, que sólo viaja, sólo se transforma, mas no se detiene, nunca lo hace. Nació en Polonia, aunque la mayor parte de su vida la vivió en Italia (durante su juventud) y en Francia (los últimos años de su vida). Admiraba la naturaleza, pues la consideraba sagrada, fuente de inspiración, dadora de vida y aliento, así como un camino también a la muerte. En su libro “Memorias” (bajo el sello editorial DEBOLSILLO, Penguin Random House), nos habla como si estuviera confesándose con nosotros acerca de los episodios y temas que más significaron en su vida. Nos acercamos a él, lo escuchamos y disfrutamos de una buena plática con aquel pintor grande, pero sobre todo, noble, sencillo y humano. Nos hace abrir los ojos para que podamos ver como él veía, y así comprendamos por qué sentía esa necesidad de pintar, ese compromiso con la luz, el color, y la belleza. Quizá sea uno de los diarios de artistas más hermosos que he leído en toda mi vida.

A lo largo de pequeños capítulos, Balthus nos narra cómo encontró en la pintura una forma de meditación, de autoconocimiento y de oración, al igual que una forma de revelarse contra el mundo y contra el “arte” que recién estaba emergiendo como resultado de un pseudo intelecutalismo, o meramente producto de consumo. Estuvo en contra siempre del arte moderno, de las corrientes que fueron surgiendo a mediados del siglo XX como nuevas formas de expresión, pero careciendo de calidad, exigencia y sinceridad. Criticó siempre el arte conceptual, no lo soportó nunca, le hacía enfurecer y no entendía cómo es que pintores como Mondrian eran capaces de dar ese salto de la grandiosidad hacia la mediocridad. Le molestaba mucho aquellas vanguardias porque se alejaban de la naturaleza, de lo real, aquello que de verdad importa. Por eso, se sentía excluido a los de su generación, por ser diferente, por arraigarse a las técnicas, estilos y convenciones del arte de siglos anteriores, sobre todo aquellos de la época de mayor esplendor: El renacimiento. “Pintar es salir de ti mismo, olvidarte, preferir el anonimato y correr el riesgo, a veces, de no estar de acuerdo con tu siglo y con los tuyos”, expone.

Admirador de Bonard, Delacroix y Poussin. También consideró como sus grandes maestros a Piero della Francesca, Giotto y Coubert, y luchó siempre por hacer volver la majestuosidad del arte a ellos (“¡Hay que volver a la lentitud de Giotto, a la exactitud de Masaccio, a la precisión de Poussin!”). En este diario siente un profundo amor y añoranza por sus queridos sieneses, quienes tanto le dieron, a quienes tanto aprendió. Fue aficionado también a la música de Mozart, pues siempre le asombró la capacidad que tenía éste para reflejar la verdad cruel del mundo. Admiró también a Fellini, y tuvo una gran amistad con él durante su vida en Roma, aquella ciudad abierta. Amó tanto Villa Medici y el castillo de Montecalvello que convirtió tales lugares en sus santuarios de inspiración, para reformar su estilo de pintar, crecer como ser humano y como artista, meditar acerca de la vida y su paso por ella, detenerse por un instante en el mundo y asombrarse ante la perfección de las simples cosas, el silencio, los árboles, el día y la noche.

Fiel católico, siempre ofrendó su vida y pintura a Dios, incluso aseguró que pudo hablar con él y que, en una forma de revelación, le pudo mostrar, en un momento de confusión, el camino que debía seguir, su objetivo en la vida, su propósito: la pintura. En su diario siempre habla de Dios, muestra su compromiso en la oración y el agradecimiento. “Pintar es como rezar: sagrado”, decía, y por eso consideraba su arte como una forma de acercarse al cielo, y escuchar, para luego plasmar lo que tenía que dejar de legado al mundo. ¿Cuál era además su razón de pintar? Alcanzar la verdadera belleza, escribe; aquella que corresponde únicamente a la del arte.

Le obsesionaban los gatos y aseguraba tener una relación íntima con ellos, como si los comprendiera, y ellos a él. Pintaba siempre con luz natural, nunca artificial. Realizó de una manera majestuosa una serie de dibujos sobre “Cumbres borrascosas” de Emily Brontë (siempre fue un interesado en la pasión romántica, y de cierta forma, también él era un romántico). Su obra causó controversia por sus famosas niñas desnudas, la crítica y la iglesia la consideraron erótica y hasta de obscena, pero él asegura nunca fue así, nunca se trató de ello. Se confiesa en su diario diciendo que sus niñas eran solamente una forma de reflejar la ternura e inocencia de la infancia, la belleza y fragilidad del alma, la dificultad de crecer. “Pretendía justamente lo contrario”, dice, “rodearlas de un aura de silencio y profundidad, crear un vértigo a su alrededor”. Para él, eran ángeles, no mujeres incitando a la pasión, sino eso, ángeles que venían del cielo para recordarnos la dulzura que aún habita en la tierra, a pesar de todas las adversidades y el terror que ha creado el mismo hombre (“no creo que haya disciplina más exigente que las variaciones sobre las caras, las posturas de mis niñas soñando, porque se trata de volver a encontrar, con la caricia del dibujo, esa gracia de la infancia que se esfuma tan pronto y de la que se guarda para siempre el recuerdo inconsolable. Apresar esa dulzura, hacer que la mina de plomo recupere en la hoja de papel el óvalo todavía nuevo de un rostro, esa forma semejante al rostro de los ángeles”). La única pintura de sus niñas que sí resultó erótica, y lo admite con sinceridad y en demasía, fue “La lección de guitarra”, pero por entonces sólo era un joven que se encontraba explorando su estilo. A sus niñas las plasmó durmiendo, sentadas, de pie, haciendo actos cotidianos, posando con libros (porque el acto de leer es un “modo más profundo de entrar en el secreto de la existencia”, asegura; el libro “es una llave que permite abrir el cofre misterioso con perfumes de la infancia, corremos a abrirlo como el niño detrás de las mariposas o la muchacha detrás de la falena”). A pesar de ser él pintor y admitir que nunca tuvo la capacidad de llegar a ser escritor, en sus “Memorias” se refleja todo lo contrario, pues cada capítulo corto, como un modo de pequeña confesión antes de morir, muestra una sublime prosa, igual de belleza y dulce que sus niñas. El libro resulta una obra enriquecedora para conocer a Balthus, así como también su proceso en el arte de la pintura, su estilo, y pequeñas confesiones que giran en torno a sus recuerdos, una infancia inocente, una juventud llena de brío, aventura y sueños, del amor inigualable de su esposa Setsuko, confesiones acerca de Dios, lo que más ama y lo que más odia, sus pequeños rituales, sus amistades con grandes artistas de la época, influencias e inspiraciones. En este libro alaba la belleza de la vida, del mundo, la naturaleza, Dios, del hombre, y claro, la cosa que puede lograr reunir todas ellas: el arte.

“Siempre pensé que ante el universo y lo aparentemente absurdo de la condición humana había que estar en posición orante, que por sí sola permite magnificar la vida. Para mí la única definición del arte es aquella que consiste en celebrar, cantar, realizar belleza. Mis niñas sobrepasan la condición mortal, exaltan la vida con la tensión de su carne, con la luz que las rodea. Es una forma de sublimar su destino mortal.”

Balthus